|

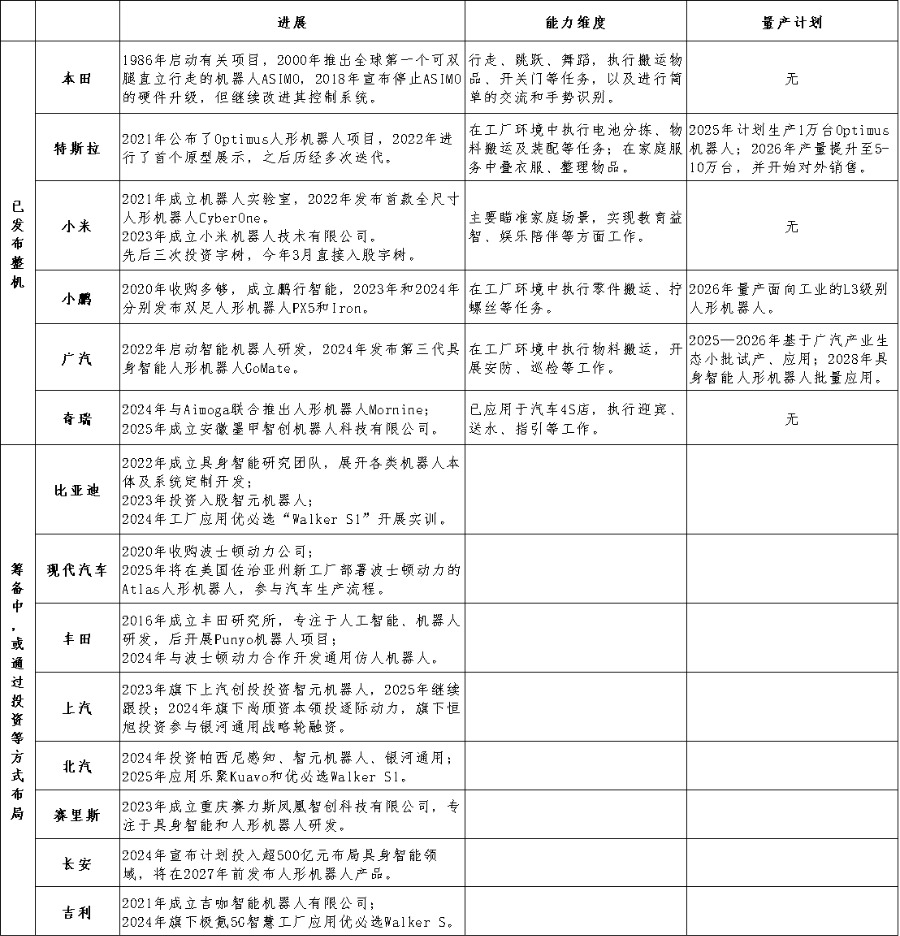

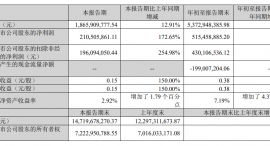

南方财经全媒体记者丁莉广州报道 “双足”正在替代“四轮”,成为舞台上的C位。 不到一个月时间里,这一点频频应验。从4月的贵阳国际车展和上海车展,到5月中旬的青岛国际车展和刚刚闭幕的华中国际车展,原本属于汽车的聚光灯被人形机器人分去大半,后者在会场承担起车模、顾问、解说员角色。5月22日开幕的文博会上,广汽将会弹古琴的机器人带到了现场,并与华为、中央广播电视总台超高清国家重点实验室发布“人—车—家”生态,串联三大场景,大有一种“不想造机器人的车企不是好AI公司”的既视感。 据不完全统计,目前,至少6家车企已自研或联合攻关推出了人形整机成品,另有十数家车企通过投资、应用等形式介入,或至少已官宣布局规划或招兵买马、搭建团队。在这个快速扩张的赛道里,车企成为最为兴致勃勃的一批玩家。 背后,日渐成熟的自动驾驶算法叠加供应链基础,给车企颁发了“入场券”;而机器人的劳动替代、吸金引流效应,也恰好切中了汽车行业的需求。 向前回溯,短短几年之内,造车经历了电气化、智能化革命,且洗牌换血不断加速,如今,新能源汽车销量增势趋缓,自动驾驶开始进入成果验收阶段。在这样的背景下,车企需要新的叙事和增长曲线。 分析人士认为,相比低空经济,人形机器人日益成为汽车企业新的角力赛道。 早在去年6月,黄仁勋曾表示,“人形机器人将像今天的汽车一样普遍”;而马斯克回应,“它们的普及程度会10倍于汽车”。两则预言背后,实际是“AI定义汽车”的大势所趋——越来越多车企希望撕掉标签,重新定位自身为人工智能公司。  (当前中外车企布局人形机器人动作,南方财经全媒体记者梳理) 自研+投资“两条腿”开路 机器人双足行走的探索始于车企。1986年,本田启动有关项目,全球第一个可用双腿直立行走的机器人ASIMO后诞生于日本。尽管2018年本田因商业化困境解散了相关团队并宣布项目终止,ASIMO仍为车企的人形梦想奠定了基础。 3年后,特斯拉重拾这一梦想,公布了Optimus人形机器人项目。此后四年时间里,Optimus十数次迭代,计划于年内试生产5000台,2026年实现5万台产量。 机器人、汽车双轮驱动的路径,正在为越来越多中国车企复制。 小米是当中最早的一个,作为以3C电子、智能家居起家的科技公司,其业务架构本就同机器人而不是汽车离得更近。2021年,小米宣布进军汽车制造,并于同年成立了机器人实验室;次年8月,小米发布了首款全尺寸人形机器人CyberOne,而其首款新能源汽车SU7直到三年后才正式上市。 此外,小鹏、广汽等均已推出了自研的人形机器人整机。小鹏的Iron于2024年11月首次公开亮相;一个月后,广汽发布了第三代具身智能人形机器人——GoMate,其相关动作可追溯至2022年成立的机器人研发团队。 更多车企还在筹备中。例如,比亚迪同样于2022年成立具身智能研究团队,展开各类机器人本体及系统定制开发;吉利、赛里斯、上汽均已成立有关子公司;去年年底,李想也回应称理想汽车未来“100%会做人形机器人,但节奏不是现在”。 除了自研,奇瑞同AI公司Aimoga联合研发了世界首个高度仿生步态行走机器人Mornine,后者在人工智能维度的能力弥补了奇瑞作为车企的技术短板。 投资也是一条重要路径,事实上,明星人形机器人公司背后大都有车企的身影。 2021年,雷军的顺为资本成为宇树科技A轮融资中的唯一投资者,此后其又两次追投,最近的一次是今年2月,小米注资数亿元,直接入股宇树。背后,产业链互补的考量超过简单的财务投资,宇树凭借供应链股东的议价权,能帮助小米降低关节模组等的成本,其运动控制算法等方面的长项也能够反哺小米自身的机器人研发。而在智元机器人的融资名录里,比亚迪、北汽、上汽均位列其中…… 根据摩根士丹利(Morgan Stanley)发布的研报《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》,人形机器人产业链被分为大脑、身体和集成三大板块,在集成环节,22家入榜企业中就有6家为车企,其中3家来自中国。 车企对人形机器人的追逐始于日本,但到今天却日渐向中美集中。同汽车工业的前两轮革命相似,“后来者居上”的规律再次上演,人工智能日益取代精密机械成为汽车工业迭代并寻找第二条生命线的核心驱动力。 “第二条生命线” 车企缘何热衷人形梦想? 一方面,汽车工业同机器人产业链高度重叠,约60%的汽车零件可用于人形机器人身上,包括电机、电池、传感器等在内的关键部件均可“打包复用”,降低了新产品开发成本,使车企能够在消化技术的同时,押注多元增长点。 广汽集团人形机器人研发团队负责人张爱民告诉南方财经全媒体记者,GoMate的灵巧手、驱动器、电机等均由广汽完全自研,且依托广汽供应链、零部件子公司协同系统采购芯片、激光雷达等核心部件,能降低超50%的成本。 另一方面,AI日渐成熟的今天,自动驾驶汽车被视为最早落地的具身智能,人形机器人是在此基础上进一步强调泛化与通用性的技术延展。 对车企而言,这无非是为大模型换一个“人形壳子”,多数车企在布局人形机器人时均将其自动驾驶能力迁移过来,例如,GoMate融入了广汽纯视觉自动驾驶算法;Iron也同小鹏智驾体系同源……这种技术迁移是一张关键入场券,也在机器人领域衍生了“纯视觉VS多传感器”的路径之争。 同时,从应用侧来看,涉足人形机器人也源于车企的内生需求。 数据显示,汽车产线仍存在大量非标岗位,尤其总装环节以仅20%~30%的自动化率成为行业自动化的“最后堡垒”。唯有人形机器人能凭借通用性优势,深入传统机械臂难以应对的柔性制造。反过来,庞大的工厂数据又有助于算法优化。 基于此,多数车企自研的人形机器人,首要落地场景往往是自家工厂或4S店。特斯拉放出视频,Optimus已在工厂内参与电池分拣、物料装配;GoMate也预计于今年在广汽传祺、埃安等主机厂车间开展整机示范应用。此外,蔚来、比亚迪、极氪等近十家车厂均采购了来自优必选、乐聚等的人形机器人。 “车厂有机器人最早的适用场景。更进一步,在量产阶段,我们成熟的供应链把控也有助于机器人生产降本提效。”小鹏汽车助理总裁胡逸宁表示。 此外,对生存发展的焦虑同样催动车企开辟新业务。特别是全球新能源汽车销量增速由2021年的108%回落至2024年的24.4%,既有业务增长放缓,行业洗牌愈演愈烈,机器人提供了一个押注新生的机会。 根据特斯拉财报,2024年,其汽车销量十年来首次下滑;2025年一季度,汽车收入同比减少20%至139.67亿美元,对其整体收入贡献率进一步降低。在特斯拉的业务版图规划中,汽车将逐渐让位,支撑企业整体向AI转型。 这条“鲇鱼”进一步催动更多车企下场,开辟第二曲线。通过机器人所能链接到的家庭场景,也使车企得以从工业进入更广阔的家居领域。 受制于智能化水平,当前,机器人实用性仍远远不足,但其“站台”引流作用已经初现,带来“机器人概念股飙升一融资反哺”的资本循环。4月23日,IRON在上海车展走了几圈,促成当日午后小鹏汽车股价领涨全球科技股。 不过,长期而言,人形机器人是车企重要的一步棋。万联证券高端装备行业首席分析师蔡梓林分析,其价值点将集中在智能制造、家庭服务、智慧物流与末端配送等领域,“若车企能有效整合技术、资本与场景资源,人形机器人有望成为其向‘AI+出行’生态平台转型的关键支点”。 多方玩家协同催熟生态 显而易见的是,人形机器人赛道日益拥挤,玩家身份背景趋于多元,跨界的车企同“纯血”机器人公司发生正面碰撞。 应用场景和供应链基础是车企难以撼动的优势。相比于初创企业往往动辄数年投入,从头搭建产线,且高度仰赖外部融资,车企坐拥汽车业务这头“现金流奶牛”,能够快速进行技术迁移、产品验证。因而,车企的机器人项目进度往往更快,以广汽为例,机器人从官宣立项到整机发布仅两年时间。 但对于新势力车企,在尚未盈利的背景下重金砸向机器人,也使其经营险象环生。蔡梓林认为,人形机器人仍面临严重的商业化难题,车企需平衡主业与创新投入,避免因过度分散资源而影响汽车业务的竞争力。如若能有效平衡短期投入与长期收益,车企便可通过提前布局,降低在技术变革中被边缘化的风险,抢占未来市场份额,反之则可能陷入“双线作战”的泥潭。 机器人初创公司的优势则在于,能专注细分领域,更快实现突破,例如智元机器人在灵巧手设计、宇树在运动控制算法上的创新。相比之下,车企组织结构庞大,决策链条较长,同时资源分配受传统汽车业务掣肘,降低了技术迭代的灵活性。 鉴于人形机器热行业尚处在初级阶段,关键技术链条仍存大量空白,车企与机器人企业之间仍有较大的协同、互补空间。 如前所述,车企通过外部合作补齐自身技术短板;初创公司也需要车企的海量场景和数据支撑机器人训练、迭代。正如车企蜂拥机器人赛道,故事的另一面,机器人公司也对进车厂“打工”抱有浓郁兴趣。 以优必选为例,自2024年2月Walker S在蔚来第二先进制造基地总装车间落地实训后,其便开启了向车厂的加速奔跑,先后进入极氪5G、一汽-大众、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等。据悉,经比亚迪首阶段实训后,Walker S1工作效率提高了一倍,稳定性也提升30%,预计今年第二季度将具备规模化交付能力。 此外,车厂也在探索更多应用场景,寻找破解商用难题的差异化路径。但离开熟悉的汽车制造环境后,车企的数据优势也将被稀释。再加上,相比自动驾驶,人形机器人对交互性、通用性的要求更高,因而,同垂直领域伙伴合作,开展实训、验证,从新积攒数据成为必由之路。 例如,广汽已同广州一家安防领域头部企业展开合作,对方也看中GoMate的轮足构型适用于户外工作。张爱民透露,GoMate目前可以开展巡检、安防等工作。在“大脑”方面,广汽团队针对特定公共安全应用场景对开源大模型进行了调优训练,通过云边端协同架构,实现了AI大模型和自动驾驶算法的无缝融合。 在蔡梓林看来,车企可深耕工业场景,初创公司可瞄准家庭服务、医疗护理等消费场景,开发差异化产品,“双方通过分工协作和资本联动,能够催化行业更快成熟,最终形成多元化的机器人应用生态”。 (文章来源:21世纪经济报道) |

前天 20:31

前天 20:30

前天 20:29

前天 20:29

前天 20:28